山田工業社員の目から見た日常をお伝えします。

| ← | 2026年1月 | → | |||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 1 |

|

3 | |||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| 最近の記事 |

| 慈恩寺1200周年

|

| 落語家になったー?! |

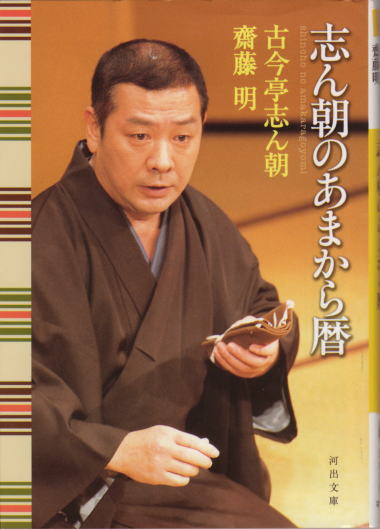

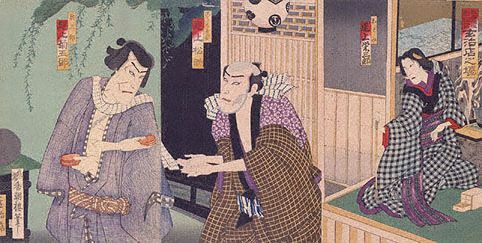

| 落語家になったー (リンクはこちらをクリック) あなたがどんな噺家になるのか診断します。 (2,640人が診断 結果パターン 297,242,484,000通り) (診断結果日替わり) by @inumay 山田の目は 『三代目古今亭志ん朝に入門。出囃子はさわぎ♪得意ネタは欣弥めとお富与三郎で櫨染色の着物がお似合い』です。 師匠の志ん朝師は「矢来町の師匠」ですが、言わずもがな鬼籍のお方・・・はてさてどうやって入門出来たのだろうか?   出囃子の「さわぎ」は春風亭小朝師匠と同じです。 得意ネタの「欣弥め(きんやめ)」は私自身聞いたことが無い噺です。 おおまかな筋書きは、お姫様が寝室で寝ていると、男の影が見える。「誰じゃ、そこにいるのは?」とお姫様が訊ねると、「欣弥めでございます」「誰じゃ、部屋に入ってきたのは?」「欣弥めでございます」と、欣弥は何を聞かれても同じ返事をして、お姫様に近づいていく… バレばなしと呼ばれる艶笑落語の中では、トップクラスの禁演落語。 ラジオ放送どころか普通の寄席で演じるのも噺家の方で遠慮していて、お座敷噺として演じられることが多かったそうで・・・どうりで聞いたことが無い。 もしかして、今この噺をやれるのはほんの数人かも? 「お富与三郎」も長講の人情話なので、どんなにタップリ演っても前編、後編に分れる噺なので、こちらも聞いたことが有りません。 木更津海岸見染の場 べっ甲問屋の伊豆屋の若旦那・与三郎は自分が養子なので身を引き、弟に跡を継がせようと考えわざと放蕩した結果、ここ木更津の親類にあづけられている身である。 海岸へやってきた与三郎は、そこで土地の顔役赤間源左衛門の妾、お富と出会い二人はお互いに強く惹かれあう。 赤間別荘の場 源左衛門が留守の夜 、噺家相性の手引きで与三郎はお富のところへ忍んで行く。二人が逢引していると、そこへ源左衛門が突然帰ってきて、見せしめに与三郎を顔といわず身体といわず、めった切りにし、簀巻きにして海へ放り込む。 一方海岸へと逃げたお富は「与三郎は殺された」と聞き、海へ身を投げる。 源氏店(げんやだな)の場 それから3年たち、お富は海から助けあげてくれた多左衛門の囲い者となっている。 そこへ仲間の、こうもり安と一緒にゆすりにやってきたのが与三郎 。てっきり死んだとばかり思っていたお富が、生きていてしかも亭主まであると聞き、刀傷だらけの顔をかくしていた手ぬぐいをとって「この34箇所の傷は誰のために受けた傷だ」と言ってお富を責める。 お富は「囲われ者とは表向きで、色めいたことは何もない」というが与三郎は信用しない。そうこうするうち、この屋の主、泉屋の大番頭、多左衛門が帰ってくる。話を聞いた多左衛門は与三郎がお富の恋人だと悟り、一応15両の金をやって帰す。そしてお富に自分がお富の本当の兄だと明かす。  戻ってきた与三郎はそれを聞き、お富と抱き合って喜ぶのだった。 歌舞伎の演目「与話情浮名横櫛(よはなさけうきなのよこぐし)」を落語に移した人情話です。  櫨染色(はじぞめいろ)とは山櫨(やまはぜ)の黄色い心材の煎汁と灰汁で染めた深い暖味の黄色を言うそうです。恥ずかしながら櫨(はぜ)という字が読めませんでしたので、漢和辞典で調べました。 櫨(はぜ)ウルシ科の秋には紅葉する落葉小高木、5〜6月頃に黄緑色の小花が咲き、果実から蝋燭の蝋(ロウ)を取る。 洒落ですから・・・噺家は利口じゃ成れない馬鹿で成れない商売ですから、見てる方が楽だと思います。 |

19:24, Friday, Jun 18, 2010 ¦ 固定リンク

■コメント

| 最近のコメント |

| 最近のトラックバック |

| 携帯で読む |